What is

Shigayama

日本最古のお流儀

志賀山流は、日本舞踊界で最古の流派とされています。

口伝によれば、およそ四百年前、近江の志賀にて喜多流の能の囃子方が「振り」を創作。志賀山流として一時隆盛になりました。

その後衰えましたが、江戸時代、歌舞伎役者の中村仲蔵が衰退を惜しみ、後ろ盾となり再び栄えました。

明治時代に入り、伊勢と東京に分かれ、今日に至ります。

Read more

関西における再興は、繊細で品格のある独特の芸風を身につけていた伊勢志賀山流二世宗家伊勢近が、戦前戦後、多くの門弟を擁したことから始まります。

伊勢近に師事した現宗家(五世)志賀山登羅もまた、師匠存命の頃から今に至るまで数多くの舞踊会を催しております。

こちらのコーナーでは、志賀山流の舞の特徴などを、ご紹介させて頂きたいと思います。

文責 宗家代理 志賀山 律

Shigayama Style

Our posts, You read

志賀山流独自の型や小道具など【6】

志賀山流独自の小道具と言えば、「手習子」の折り手本があげられます。 〽夫(つま)の為とて天神様え願掛けて、の部分、他流では手踊りが主ですが、志賀山では折り手本を使用し、転読のような所作をします。(転読というのは、経本を上からバラバラと落とし、すべての内容を読んだとする作法で、大般若経転読会などで行われています) 歌川広重の「寺子屋遊び」という絵にもお手本をバラバラと落とす描写がありますので、子供たちが折り手本をおもちゃにして楽しんでいる振りだと思われます。(画像) 志賀山流の「手習子」では、小道具の他に、動きの激しさが特徴的であります。 舞の中盤の〽琴や三味線踊りの稽古、の部分は、横にぴょんぴょん飛んだりしますし、終盤の〽諸鳥の囀り、では傘を両手で持ち上げてケンケンします。昔、評論家の先生に、女踊りとしては激しすぎる、と言われ、現宗家が町娘だからおきゃんなんです、と反論していたのが思い出されます。なお、小寺融吉著 『をどりの小道具』によると、『終りの 諸鳥の囀り」は、志賀山流では扇を使ふ。』とありますが、残念ながら近年では傘に落ち着いております。 文責 宗家代理 志賀山 律

志賀山流独自の型や小道具など【5】

「舞踊の特徴」の回にも書きましたが、志賀山流の第一の特徴は、ナンバ歩きですが、他にも小さな違いが見受けられます。

志賀山流独自の型や小道具など【4】

恋人に会いたいがために火付けをしたという実在の少女を、井原西鶴が「好色五人女」で取り上げて以来広く知られる事になり、歌舞伎や人形浄瑠璃などで人気を博した演目です。 中でも、日本舞踊においては、「人形振り」(後見などが後ろに付き、演者は文楽人形のように舞う)が見所となっています。

THE HISTORY OF US

ISE SHIGAYAMA STYLE

初代宗家

志賀山 登羅

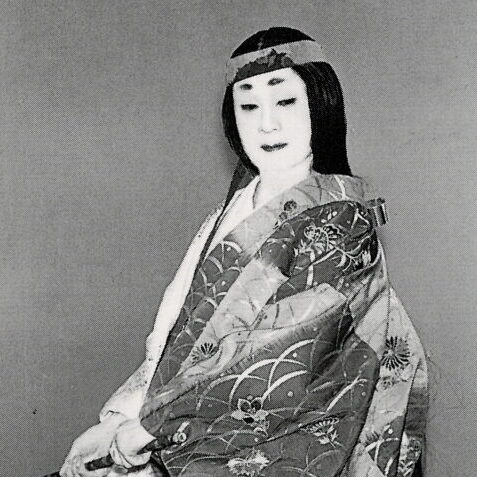

二世宗家

志賀山 伊勢近

三世宗家

志賀山 普門

四世宗家

志賀山 伊登代

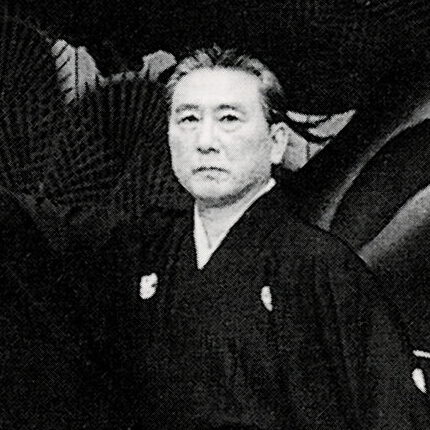

五世宗家

志賀山 登羅

芸歴を見る

伊勢志賀山流五世宗家 志賀山登羅

芸暦

昭和 22年 4月 伊勢志賀山流二世宗家・志賀山伊勢近に師事

昭和33年 6月

師範名取を許される

昭和46年 9月 伊勢志賀山流家元を継承

昭和55年 1月 「家元襲名記念 志賀山千歳舞踊会」開催

於 大阪サンケイホール

昭和56年 2月 「二世宗家 志賀山伊勢近三回忌追善舞踊会」開催

於 大阪サンケイホール

昭和59年10月 「志賀山千歳リサイタル」開催

於 大阪南地 大和屋

昭和62年 3月 「伊勢志賀山流家元継承15周年記念舞踊会」開催

於 大阪国立文楽劇場

昭和63年11月 「志賀山千歳リサイタル」開催

於 大阪国立文楽劇場

平成 元年 5月 フランス革命200周年記念 パリ公演参加 シャンゼリゼ劇場

平成2年11月 「伊勢志賀山流 舞の会」開催

於 大阪南地 大和屋

平成4年 4月 「千歳の会」開催

於 大阪国立文楽劇場

平成4年11月 「志賀山千歳リサイタル」開催

於 大阪南地 大和屋

平成5年10月 第61回神宮式年遷宮諸祭参加

於 伊勢神宮 奉納舞

平成6年 3月 「二世宗家 志賀山伊勢近17回追善舞踊会」開催

於 大阪国立文楽劇場

平成7年10月 「志賀山千歳リサイタル」開催

於 大阪国立文楽劇場

平成8年10月 「志賀山千歳リサイタル」開催

於 大槻能楽堂

平成10年 3月 「千歳の会」開催

於 大槻能楽堂

平成 11年 2月 「千歳の会」開催

於 大阪国立文楽劇場

『天平のひとから・花が咲くまで』 初演

平成11年 7月 若手を支援する会・ゆうの会立ち上げ

平成 12年10月 伊勢神宮奉納舞

於 伊勢神宮

平成13年 8月 若手主催 「第二回ゆうの会」 開催

於 東大寺本坊

平成14年 3月 「伊勢志賀山流 千歳会」 開催

於 大阪国立文楽劇場

『天平のひとから・大仏開眼篇』

平成14年10月 大仏開眼1250年慶讃行事 奉納舞

於 東大寺大仏殿前

『天平のひとから・大仏開眼篇』

平成 15年11月 若手主催 「第三回ゆうの会」 開催

於 東大寺本坊

平成17年 3月 伊勢志賀山流 「三世宗家追善公演」 開催

於 大阪国立文楽劇場

『天平のひとから・三世の祈り』

平成 18年 4月 伊勢志賀山流 「志賀山千歳の会」 開催

於 東京国立劇場小劇場

『天平のひとから・音聲菩薩篇』

平成21年 3月 伊勢志賀山流 「第五世宗家継承公演」 開催

於 大阪国立文楽劇場

『天平のひとから』

平成 21年 3月 伊勢志賀山流 第五世宗家襲名

平成24年 1月 伊勢志賀山流 「志賀山千歳の会」 開催

於 東京国立劇場小劇場

平成 25年11月 第62回神宮式年遷宮諸祭参加 於 伊勢神宮 奉納舞

その他

・国立文楽劇場小ホールにて、例年「千歳会舞初め」を行う。

・古典を継承し若手を育てる傍ら、東大寺とのコラボレーションによる「天平のひとから」の他

筝曲による「ビバルディ・四季」や、琵琶演奏による平家物語舞踊など斬新な演目で評価を得る。

・平成26年3月には、大阪ゆかりの指揮者・作曲家貴志康一作の交響曲『仏陀』を、大阪フィルハーモ

ニー交響楽団の演奏により、舞う予定。フェスティバルホールにて。

・その他、奥村旭翠琵琶の会・江口乙矢氏生誕百年記念公演・著名人の会合などにゲスト出演。

以上

作成・平成18年4月

改訂・平成25年7月

Our Team

Writer

Ritu Shigayama

宗家代理 志賀山 律

Director

Chie Shigayama

師範 志賀山 千英

Contact us

Chie Shigayama